以边民互市贸易促进联农带农富农

文章来源:四方网络 作者:4PNT 发布时间:2024-12-04

作者 陈鹏 周保发 中共红河州委党校

党的二十届三中全会对完善高水平对外开放体制机制作了全面部署,省委十一届六次全会提出,要建设高水平对外开放新机制,统筹推进通道、对外贸易、外资利用等重点工作,全面提升云南对区域经济的影响力、辐射力和带动力。边民互市贸易是兴边、富民、睦邻的重要政策,也是推进边境口岸经济由“通道经济”向“产业经济”转变的重要手段。目前,云南省获批准的边民互市点有22个,覆盖到所有沿边州(市),据统计,2024年上半年,云南省边民互市贸易额达110亿元,同比增长10.4%。立足云南边境实际,紧紧抓住国家推进改革的重大机遇,不断探索和创新边民互市贸易模式,实现集体创收、群众增收、边境振兴,促进边境地区稳定和繁荣,推动与周边国家的友好合作,实现共赢发展。

强化党建引领,助推边民互市组织化开展,确保“带得准”。一是加强边民互市的组织领导。建立健全由地方党委领导的边民互市工作领导小组,负责边民互市的统筹协调和指导监督,确保边民互市活动的方向和路径与国家的开放政策和法律法规保持一致。二是完善边民互市的组织体系。由社区党总支创办社区贸易服务公司,同时以“村(社区)+村(居)民小组+网格”为单位,将边民编队为“1+N”个互助组,带动边民有效参与互市贸易。三是创新边民互市的组织模式。借鉴先进地区的经验,探索“党组织+边民互助组+集体经济组织(公司)+市场主体(国有平台公司)”模式,以党组织领办公司模式,拓宽集体创收、边民增收、企业增效的“快车道”,将党的政治优势和组织优势转变为服务企业、助农增收、开放发展的强大动力。四是培养边民互市的组织人才。加强对边民互市参与者的技能培训和职业教育,提升其参与组织化互市贸易的能力和水平,为组织化互市贸易提供人才支持。

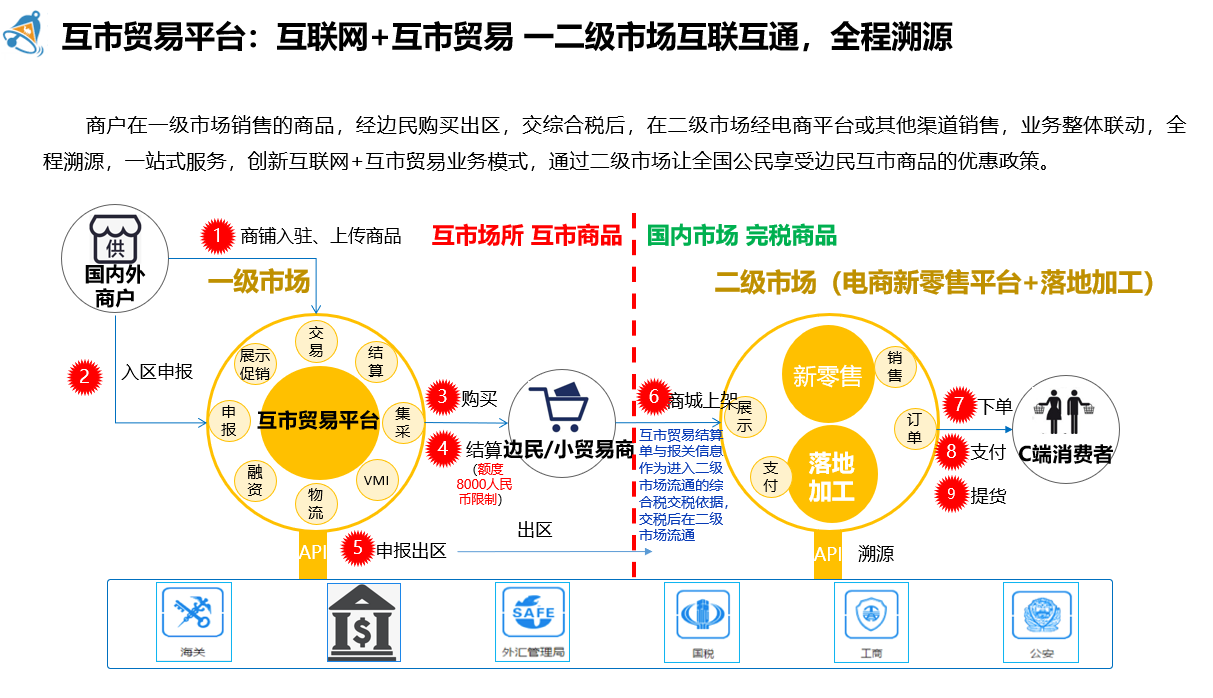

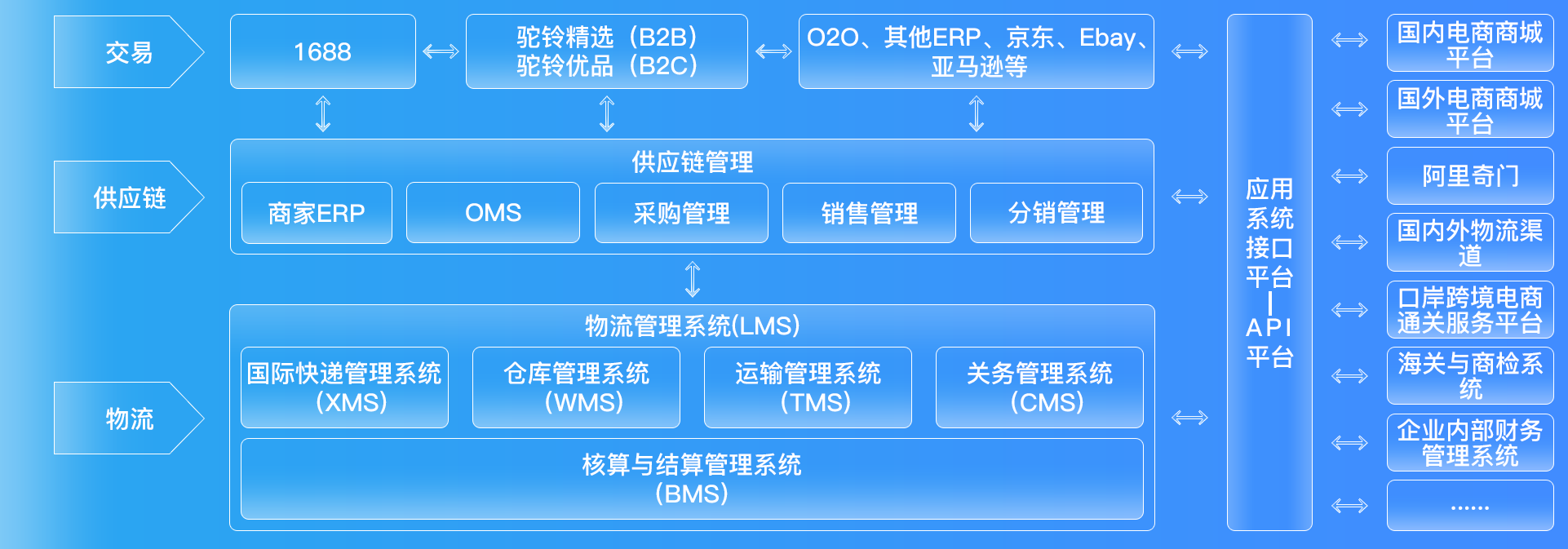

创新管理模式,助推边民互市实体化运作,确保“联得紧”。一是实施“互联网+边民互市”的管理模式,建立电子政务系统,实现对边民互市的实时监控与动态管理。利用大数据、云计算等现代信息技术,实现边民互市的在线服务和管理,提高工作效率和服务质量。二是构建多元合作的管理模式,形成政府引导、市场运作、社会监督相结合的工作机制。探索“边民互市+五级管理服务架构”改革模式,县委党建一体化“大党委”定期研究解决互市贸易发展问题;县边民互市服务中心做好业务指导、政策宣传;乡镇边民互市贸易综合服务中心管理辖区内边民、全流程跟办服务;社区联建互助组建设、跟踪、管理各自下属的互助小组;边民互助小组内部收集边民意见,汇总通报边民互市贸易办理信息、推动符合条件的边民有效参与。三是完善激励与约束机制,保障制度的长效运行。对于在边民互市实体化运作中表现突出的组织和个人,应给予适当的物质和精神奖励,形成正向激励;对于违规行为,应严格依法依规处理,形成有力的约束机制,确保管理的严肃性和权威性。

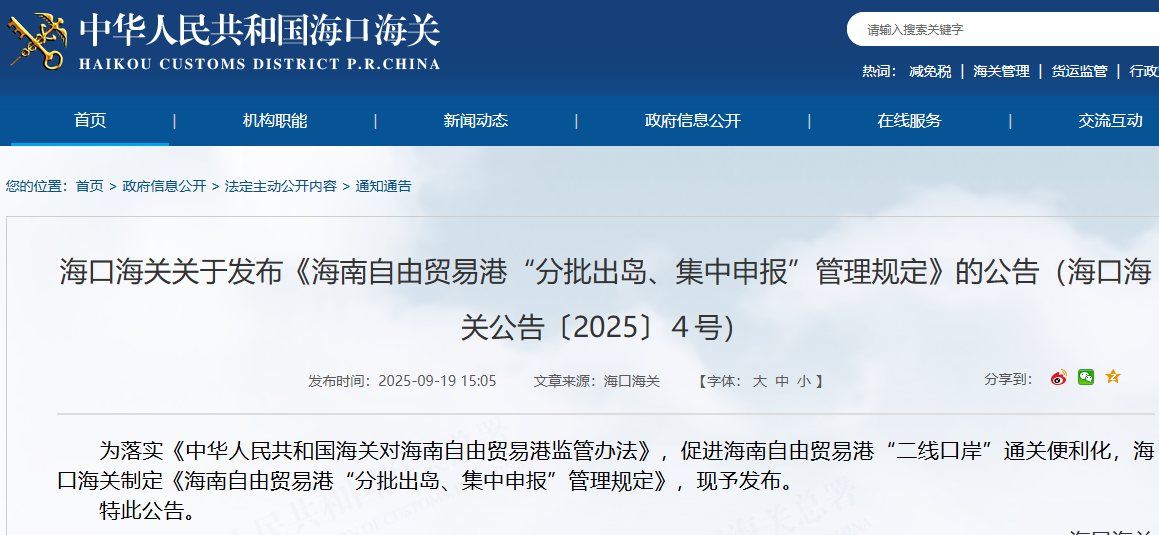

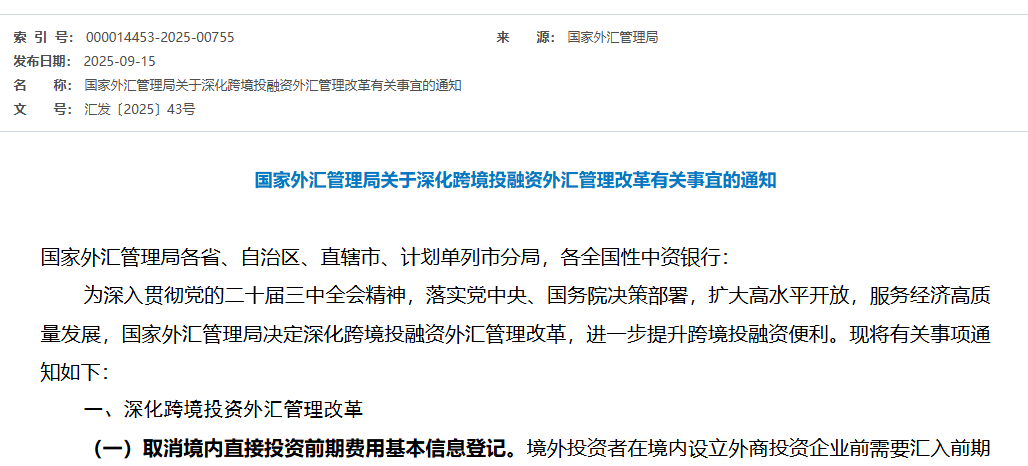

深化机制建设,助推边民互市规范化运行,确保“富得久”。一是应从顶层设计入手,建立跨部门的协同机制。这需要整合外汇管理、海关、国家安全、商务、旅游等相关部门的资源和力量,形成合力推进边民互市贸易的局面。在此基础上,构建一个健全的政策咨询和决策咨询机制,为决策层提供科学的决策参考,并为执行层提供指导和服务。二是要强化地方政府在边民互市贸易中的作用。地方政府应发挥其政策指导和公共服务的功能,建立健全边民互市贸易的服务体系,如通关服务、金融服务、市场信息服务等,以提高贸易便利化程度。三是健全边民互市的长效机制,包括完善相关法律法规、建立健全监管体系、优化激励约束机制等。通过制定具体的操作细则,如跨境商品的质量标准、税收政策、市场准入等,为边民互市的健康发展提供法律保障和政策支持。四是加强边境地区的基础设施建设,包括交通、通信、支付系统等,为边民互市贸易的顺畅运行创造必要的物质基础。五是建立健全的监管体系和风险防范机制。加强边境地区的综合治理,搭建信息共享平台,提升监管能力和水平。建立健全边民互市的风险评估和应对机制,确保在面对外部环境变化时,能够及时有效地做出反应,保障边民互市贸易的可持续发展。(内容转自云南日报,如有侵权,请联系删除)

[本文系2024年云南省党校(行政学院)系统课题(2024YNDXXT20)的阶段性成果]

责任编辑:苏宇箫

2025-09-26

2025-09-26

微信同号

微信同号 17727592257

17727592257 合作邮箱:1120445714@qq.com

合作邮箱:1120445714@qq.com

粤公网安备 44030602002728号

粤公网安备 44030602002728号