边民互市贸易政策解析:设立条件、规范管理及纠纷处理

文章来源:四方网络 作者:4PNT 发布时间:2025-03-12

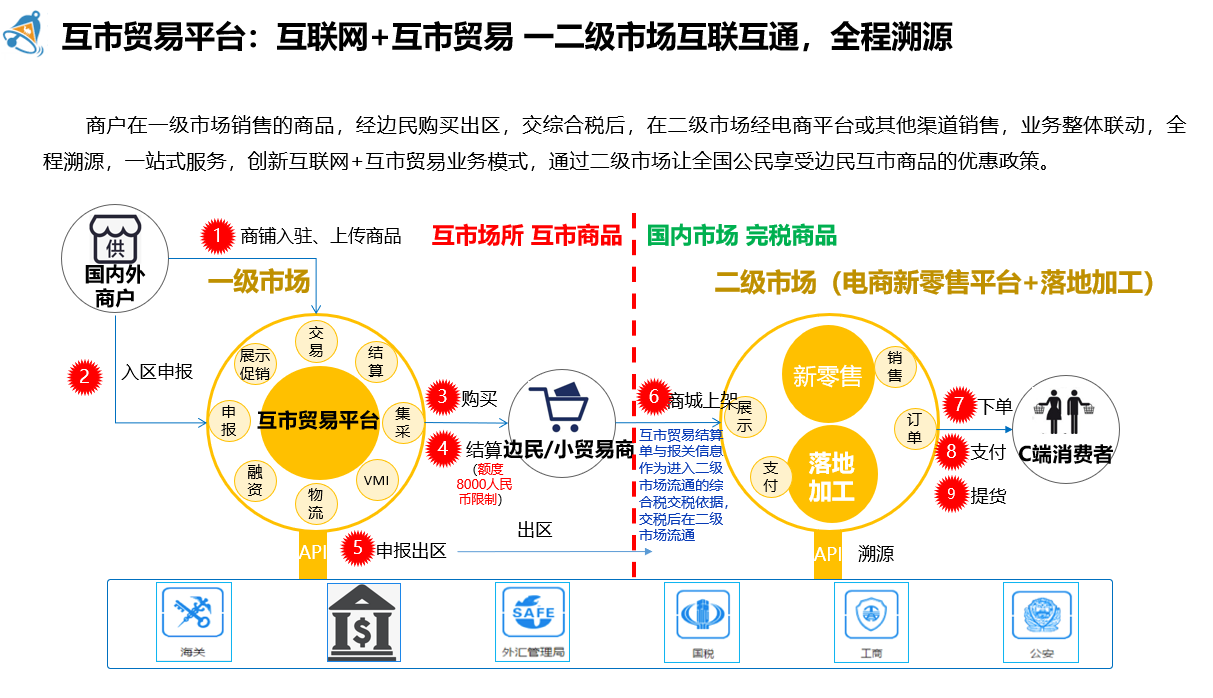

边民互市贸易是中国与邻国边境地区居民之间进行小额商品交易的特殊贸易形式,旨在促进边境经济交流、改善边民生活。为保障其健康发展,国家在设立条件、交易规范、市场监管等方面制定了明确规则。

一、边民互市贸易地点的设立条件

根据《中华人民共和国边民互市贸易管理办法》及地方性法规,边民互市贸易点的设立需满足以下条件:

地理位置

位于陆地边境线或口岸附近(通常距离边境线不超过20公里);

具备便利的交通条件和明确的地理边界,便于监管。

基础设施

设立独立监管场所,配备海关、边检、市场监管等部门的办公设施;

具备商品查验区、仓储区、交易区等功能分区。

管理能力

当地政府需具备协调海关、商务、公安等部门联合监管的能力;

制定配套管理制度(如进出场登记、商品清单管理等)。

二、边民互市贸易点的批准机构

边民互市贸易点的设立实行分级审批制度:

省级政府主导

由边境省(自治区)人民政府(如云南、广西、新疆等)提出申请,报国务院审批;

涉及国家主权或外交事务的,需外交部、商务部等部委会签。

海关总署备案

获批后,地方政府需向海关总署备案,纳入全国海关监管体系。

三、货币兑换的规范管理

为防范金融风险,边民互市贸易中的货币兑换需遵循以下规则:

法定货币使用

原则上以人民币结算,特殊情况下可使用邻国货币,但需提前向外汇管理部门备案。

兑换渠道限制

货币兑换需通过银行或经国家外汇管理局批准的机构进行,禁止私下交易;

单笔兑换超过等值5万美元需提交资金来源证明。

反洗钱监管

交易主体需实名登记,大额交易数据同步报送反洗钱监测中心。

四、交易方式的限制

边民互市贸易在交易主体、商品范围及方式上均有严格限制:

交易主体限制

仅限边境线15公里范围内的中国边民与邻国边民参与;

企业需注册为“边民互市合作社”方可批量交易。

商品范围限制

允许交易商品以生活用品、农副产品为主(如水果、日化品);

禁止涉及国家安全、濒危物种、假冒伪劣等商品(参见《边民互市进口商品负面清单》)。

免税额度限制

每人每日交易价值不超过8000元人民币可免征进口关税和增值税。

五、市场秩序的维护机制

维护市场秩序需多部门协同:

联合执法

海关、市场监管、公安等部门定期开展商品质量抽检,打击走私、假冒伪劣等行为;

建立“黑名单”制度,对违规主体取消交易资格。

信息化监管

推行“边民互市贸易综合服务平台”,实现商品溯源、交易数据实时监控;

引入区块链技术记录交易流程,防止篡改。

边民自治

成立边民互市协会,制定行业自律公约,协助处理小额纠纷。

六、贸易纠纷的解决途径

边民互市贸易纠纷处理遵循“分级调解、依法诉讼”原则:

协商与调解

优先通过互市贸易调解委员会协商解决;

调解不成的,可向当地商务部门或海关申请行政调解。

法律诉讼

涉及合同违约或侵权的,可向边境地区基层法院提起诉讼;

跨境纠纷可依据双边协议适用国际商事仲裁规则。

总结:规范化是边民互市贸易的核心

边民互市贸易通过严格的设立审批、交易限制和监管机制,既保障了边境经济活力,又防范了走私、洗钱等风险。未来需进一步推动数字化监管与国际合作,提升贸易便利化水平,为“一带一路”沿边开放提供支撑。

2025-10-07

2025-10-07

微信同号

微信同号 17727592257

17727592257 合作邮箱:1120445714@qq.com

合作邮箱:1120445714@qq.com

粤公网安备 44030602002728号

粤公网安备 44030602002728号